薬学部

環境DNAで侵略的外来種ブルーギルの分布拡大経路を再現 効率的な外来種防除への新たな一歩

本学薬学部の内井喜美子准教授と脇村圭助教らによる研究チームは、日本における侵略的外来種ワースト100にランクされているブルーギル(図1)の遺伝的なタイプ(ハプロタイプ)を迅速に検出する環境DNA分析手法を開発しました。この手法を用いて西日本広域で環境DNA調査を実施した結果、ブルーギルが琵琶湖を供給源とし、周辺の水域へ徐々に分布を拡大したことを示す遺伝的な痕跡を検出しました。わずか1リットル程度の水を採取するだけで行えるこの簡便かつ迅速な環境DNA分析手法は、素早い対応が求められる外来種防除において、外来種の拡散経路の遮断や早期駆除対策へと活かされることが期待されます。

この成果は、1月12日(アメリカ東部標準時間)付けで国際科学雑誌『Environmental DNA』に掲載されました。

(https://doi.org/10.1002/edn3.70055)

Wakimura K, Yonekura R, Yamanaka H, Uchii K. Environmental DNA haplotyping reveals dispersal patterns of invasive bluegill sunfish, Lepomis macrochirus, in Japan

図1. 琵琶湖で捕獲されたブルーギル(撮影:内井 喜美子)

一般に、外来種の新たな生息地への侵入は少ない個体数で始まります。したがって、侵入を繰り返すにつれ、言い換えると、分布を拡大するにつれ、ボトルネック効果により遺伝的な多様性が失われやすいことが知られています。研究チームはこの特徴に着目し、外来種に見られる遺伝的多様性低下のパターンを環境DNAから検出できれば、分布拡大経路の迅速な推定を実現できると考えました。

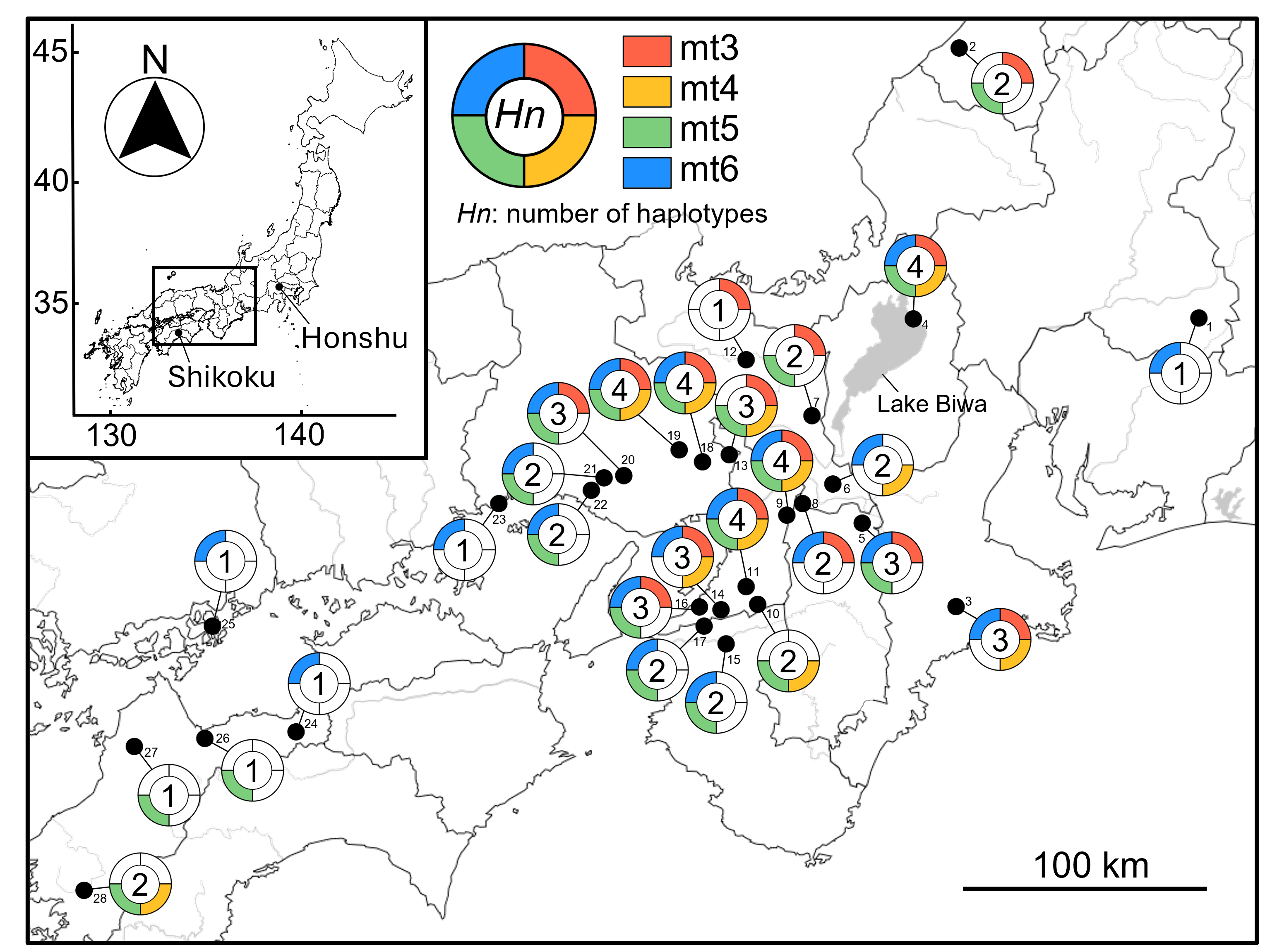

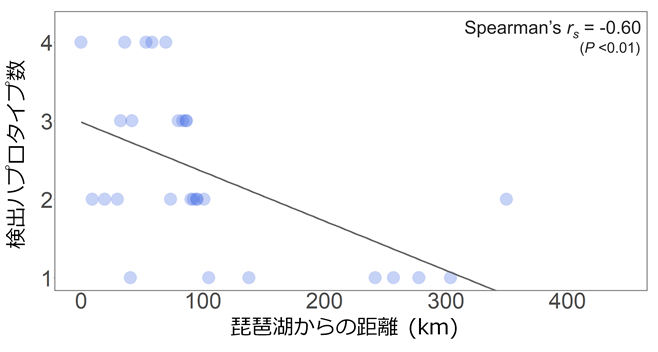

そこで、琵琶湖を含む33ヶ所の水域で採取した水から環境DNAを抽出し、ブルーギルDNAの塩基配列を超並列シーケンサーを用いて解読しました。その結果、移植記録等からブルーギルの供給源と考えられる琵琶湖では、本種のハプロタイプのすべてが検出されましたが、琵琶湖から離れるにつれ、検出されるハプロタイプの種類が減少することが明らかとなりました(図2, 図3)。この結果は、外来種が侵入を繰り返すたびに遺伝的多様性を連続的に消失するパターンとよく一致しました。つまり、ブルーギルが琵琶湖を供給源として周辺水域へ徐々に拡散した分布拡大経路が再現されました。

本成果により、環境DNAを用いたハプロタイプ組成モニタリングが、外来種の現時点での分布情報に加え、外来種が分布を拡大してきた経路の推定にも有効であることが実証されました。環境DNA分析が持つ迅速性と簡便性という特徴を生かし、これまで困難であった外来種サーベイランスの広域・多地点、そして高頻度の実施が実現すれば、外来種の分布最前線における早期の駆除や、将来予測される分布拡大経路の遮断といった、効率的な外来種防除策へとつながることが期待されます。

図2.琵琶湖を含む28水域におけるブルーギルのハプロタイプの種類。円グラフの中の数字は検出されたハプロタイプの数を示す。(本論文より流用)

図3.各水域の琵琶湖からの距離と、検出されたハプロタイプ数の関係。琵琶湖から離れた水域ほどハプロタイプ数が少なくなっている。(本論文より流用)

プレスリリース内容は >>>こちら

内井 喜美子 大阪大谷大学 薬学部准教授のプロフィールは >>>こちら